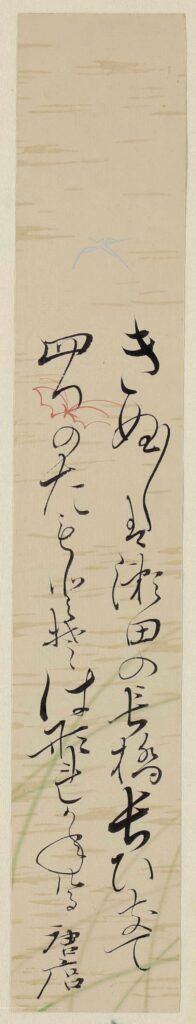

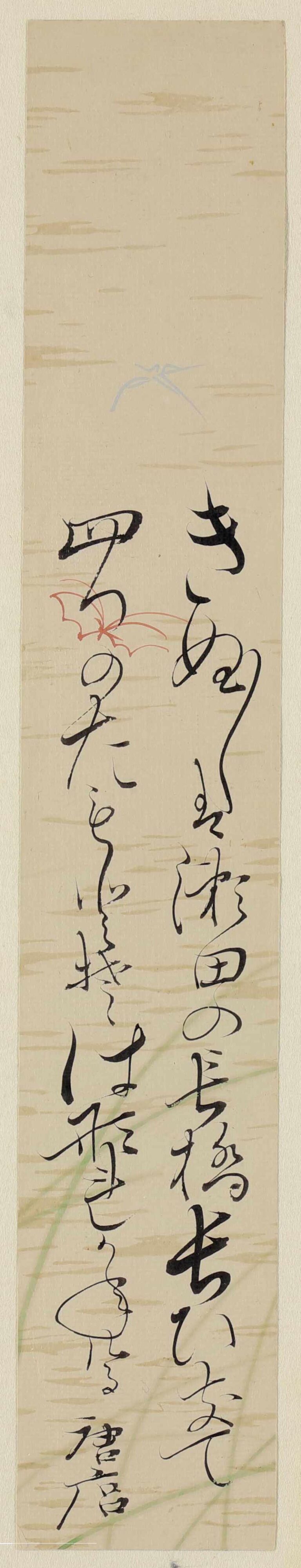

きぬきぬは瀬田の長橋長ひきて

四つのたもとそはなれかねける

唐麿

○唐麿 蔦唐丸 蔦屋重三郎 蔦重 寛延三年~寛政九年(1750-1797) 江戸後期の版元。狂歌名 蔦唐丸と号し、歌麿とともに吉原連に属した。(wiki)

○「たもと」に「(橋の)たもと」と「(着物の)袂」を掛ける。

*きぬきぬ(きぬぎぬ) 男女の逢瀬が終わった後、明け方に二人が別れることを「後朝(きぬぎぬ)」と呼ぶ。(参考:和楽web)

*瀬田の長橋 滋賀県大津市の瀬田川に架かる橋。平安時代、歌枕として瀬田の唐橋は「瀬田の長橋」と呼ばれ、長いもののたとえになっていた。そして、長い年月を経て苔むしても決して壊れずに架かる不変の橋という印象も持たれていた。京都の宇治橋、山崎橋とならんで日本三大橋の1つとされてきた。(wikipedia)

徳田武氏ご教示分

きぬ〳〵は瀬田の長橋長びきて

四つのたもとぞはなれかねける

唐麿(蔦屋重三郎)

○想い人と別れる後朝には、別れが瀬田の長橋のように長引いて、男女双方の両手の袂四つ(午前三時頃の意を掛ける)が離れられない事だ。

コメント