以下は、我が家に残されていた蔦重(蔦屋重三郎)の狂歌短冊二首です。蔦重は版元としての活躍が有名ですが、狂歌師としても活動していました。蔦重の狂歌名は「蔦唐丸(つたのからまる)」、吉原連に所属。蔦重がどんな狂歌を詠んでいたのか、その内容を解説します。

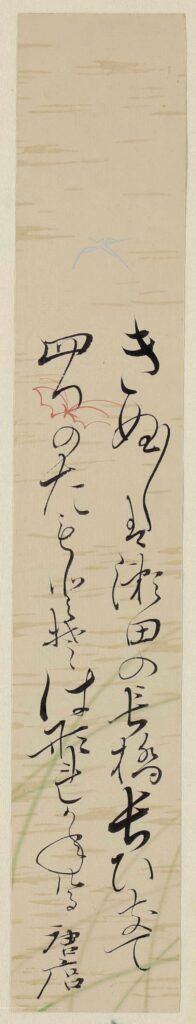

きぬぎぬは…

きぬぎぬは 瀬田の長橋 長びきて

四つのたもとぞ はなれかねける 唐麿

●語注

*きぬぎぬ(後朝) 男女の逢瀬が終わった後、明け方に二人が別れること。また、その時刻。

*瀬田の長橋 滋賀県大津市の瀬田川に架かる橋。平安時代、歌枕として瀬田の唐橋は「瀬田の長橋」と呼ばれ、長いもののたとえになっていた。

*四つのたもと 男女の両方の袂(たもと)合わせて四つ。四つは午前三時頃の意も掛ける。

●意味

一夜を共にした相手と別れなければいけない後朝(きぬぎぬ)には、その別れが瀬田の長橋のように長引いて

男女の両方の袂(たもと)合わせて四つがなかなか離れられないことだ。

●一言メモ

蔦重は吉原で生まれ育っているので、男女の後朝(きぬぎぬ)など見飽きるほど見てきたはず。それにも関わらず、このような歌が詠めるということは、相当鋭い感性の持ち主だったのでしょうね。

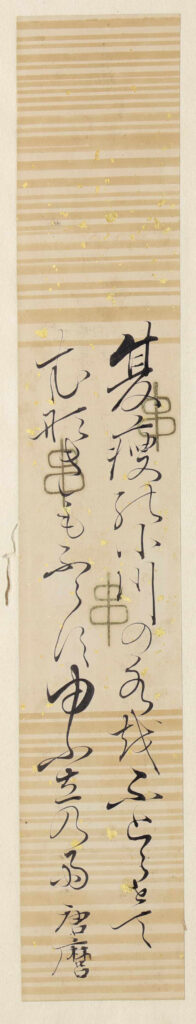

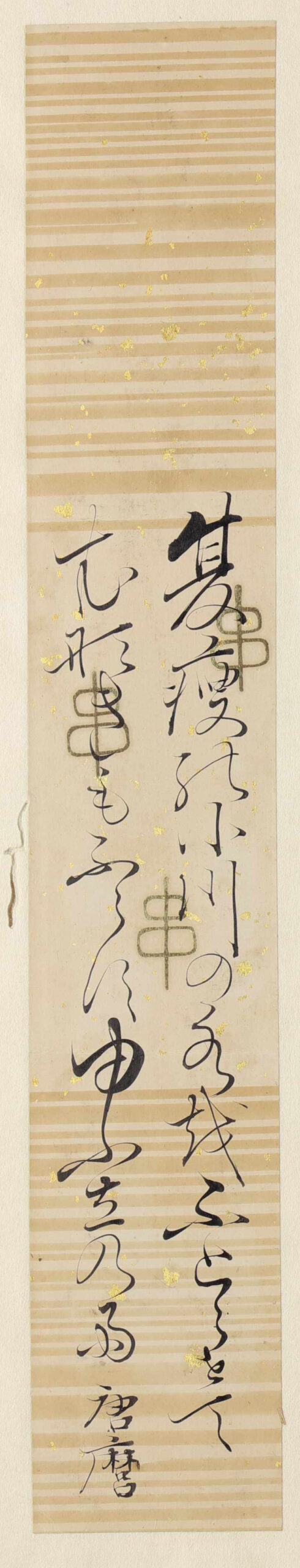

夏痩の…

夏痩の 小川の水を ふとらせて

むなきもふらす ゆふ立の雨 唐麿

●語注

*むなき うなぎのこと。うなぎは古名「むなぎ」が転じた語。

*夏痩・太らせ うなぎの縁語。

●意味

夏痩せのように流れが細くなった小川の水を再び太らせて(大きくして)

うなぎのような(太い)雨を降らせる夕立の雨よ

●一言メモ

蔦重とうなぎで言えば、平賀源内がパッと思いつきます。関係があるかどうかは真相はわかりませんが、流れが細くなった小川=さびれた吉原に客を呼び込むことになった吉原細見を念頭においた狂歌として詠んでみると、さらに味わい深くなりますね。(あくまでも勝手な推測ですのであしからず)

※狂歌短冊の背景にある「串」は狂歌「吉原連」のマークかもしれません。調べてみましたが、わからなかったので、ご存知の方がいらっしゃったら、コメントでお知らせいただけると幸いです。

■この記事を書いた人:遠藤雅義

狂歌文書館における大半の記事は「抜六先生」によるものです。そのため、遠藤による記事は区別できるように記名しておきます。

コメント