冬籠ふゆごもり春足文書繙ひもとけば/笑ひ満載まんさい狂歌書きょうかしょの山

仕掛け(修辞・技巧・工夫)

1 枕詞 冬籠り→「春」にかかる。

2 掛詞 まんさい→満載と万載(万載狂歌集)をかける。

きょうかしょ→狂歌書と教科書をかける。

このようにたいていの狂歌には「仕掛け」が施されている。

それを読み解くのが楽しみの一つ。

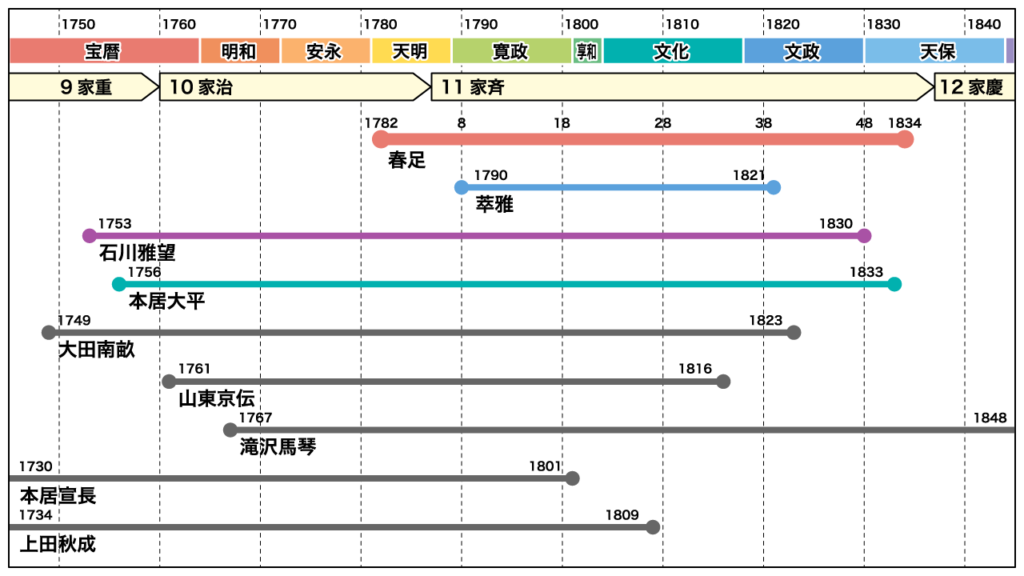

春足はどういう時代に生きた人か?

【気づき】

①狂歌全盛時代の天明期・文化活動上窮屈な時代だった寛政の改革時期を外している。

②春足が比較的自由に文化活動を出来たのは祖父の死(文化6春足28歳)以降。

③この文書に残されている有名人のほとんどは同時代の人。

例外 本居宣長 一世代前

上田秋成 同

蔦屋重三郎 同

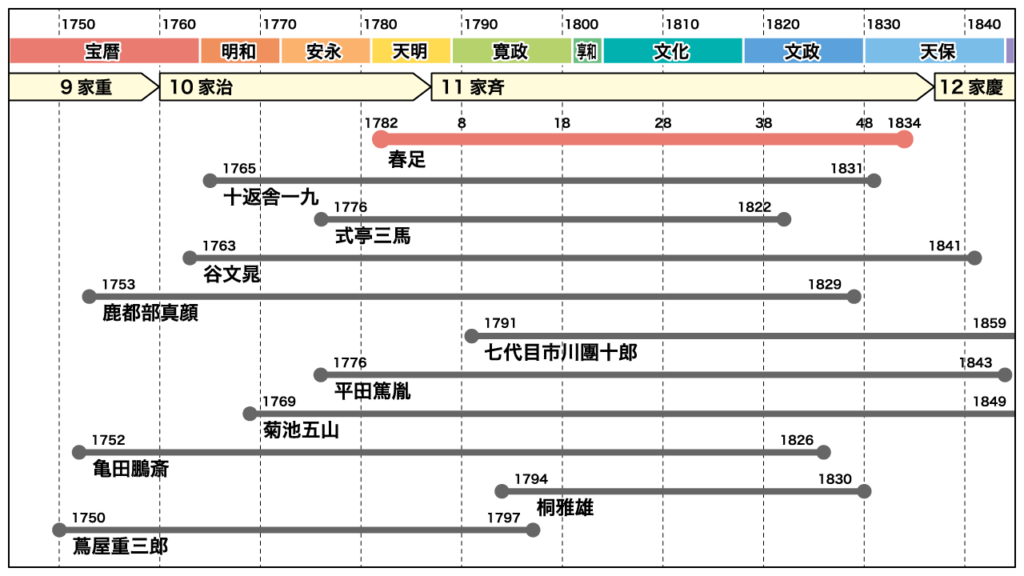

春足年譜

①寛政四年(11歳) 父・母、相次ぎ死去。祖父の後見で家督を嗣ぎ、五代目遠藤宇治右衛門を名乗る。

②20歳ごろ和歌に興味を持ち始める。

③文化五年春(27歳) 金比羅参詣・旅日記「袖の家つと」誹諧歌めいたもの一ツ二ツ詠み入れた。

④文化六年(28歳) 祖父死去。

⑤文化七(29歳) 六樹園入門

木のほりの高きことはにさるものゝ四国にありとわれさへそしる まさもち

さるものと君の仰せにいとゝわかつらも真赤になりてはつかし 春足

⑥文化九年(31歳) 大平入門

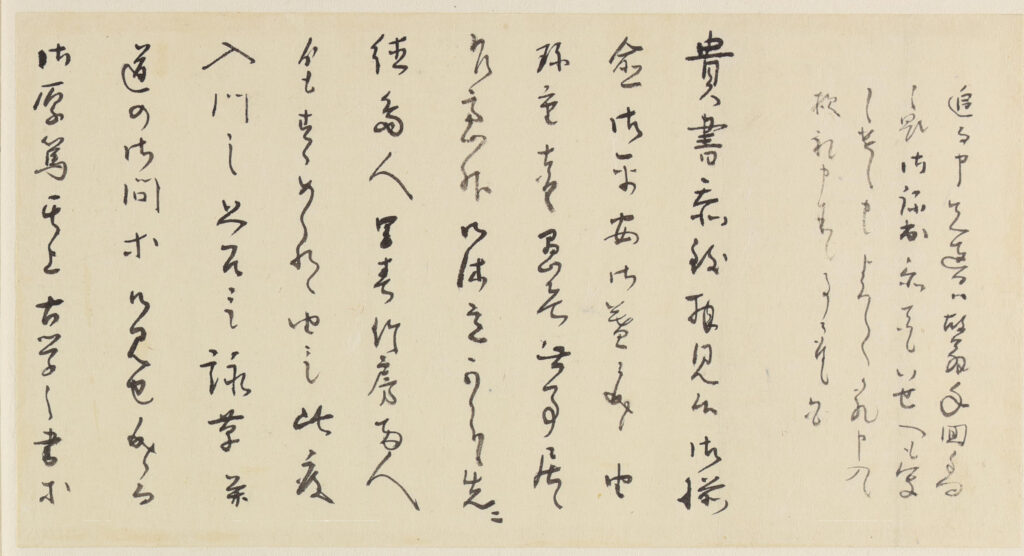

「徳島人里春竹房両人ゟもすすめられ候由にて此度入門の思召

にて詠草并道の御問等御見せ被成」

⑦文化九年(31歳)春、江戸下向、初めて六樹園に会う。「万代狂歌集」24首入集。

⑧文化十年(32歳) 六々連・六々園発足。

⑨文政九年(45歳) 雅言集覧大平序文仲介

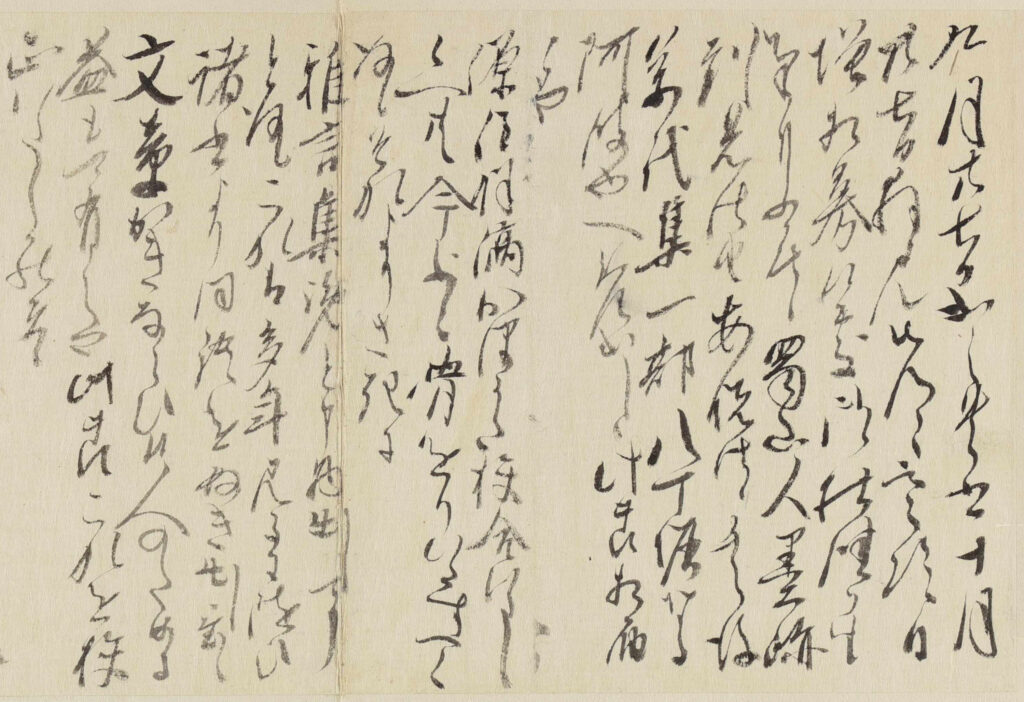

雅言集覧刊行予告・源注余滴校合中(文政元年頃?)

雅雄、遠藤家逗留(2-12-2)

雅言集覧序文本居大平へ依頼の件(2-12-3)

雅言集覧校合中・源注余滴・あつまなまり進行具合(2-5)

雅言集覧の校合に専念(2-5-1)

やるき失う(2-8-1)

再び専念(2-8-2)

雅言集覧校合すり送付(2-14-2)

雅言集覧すりたて送付 大平の序文催促(2-13-4)

大平序文引き受けの知らせ(2-13-3)

大平序文受取(2-14-3)

雅言集覧四之巻 一部南鐐一片(五老書簡1-6-2)

狂蝶子文丸書簡仲介御礼(1-28-1)

雅言集覧大平へのお礼として水晶印台贈った(2-27-3)

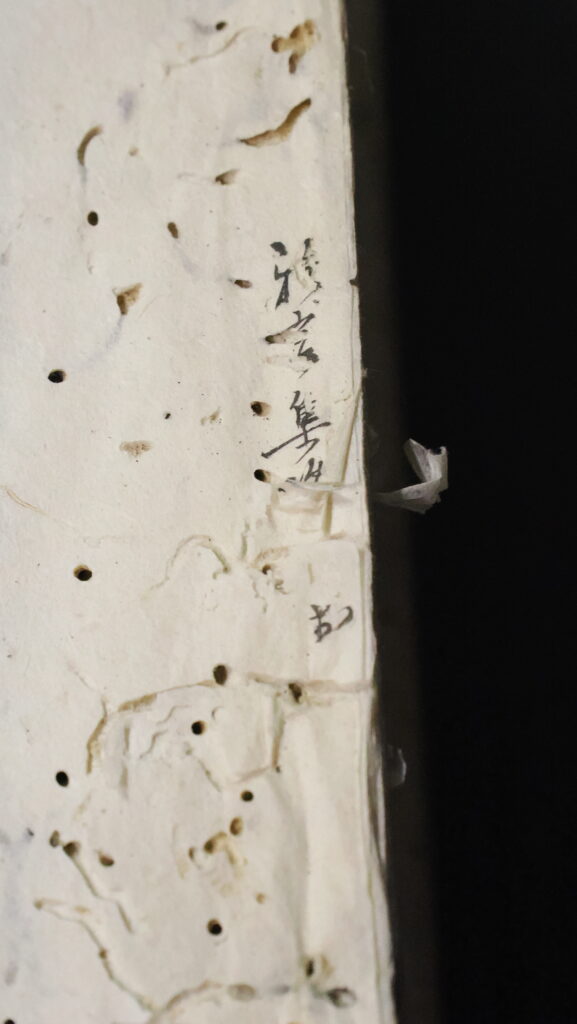

現在遠藤家に残っている「雅言集覧」

⑩文政十二年(48歳)江戸大火 八丁堀出店消失。

⑪天保五年(53歳)死去。

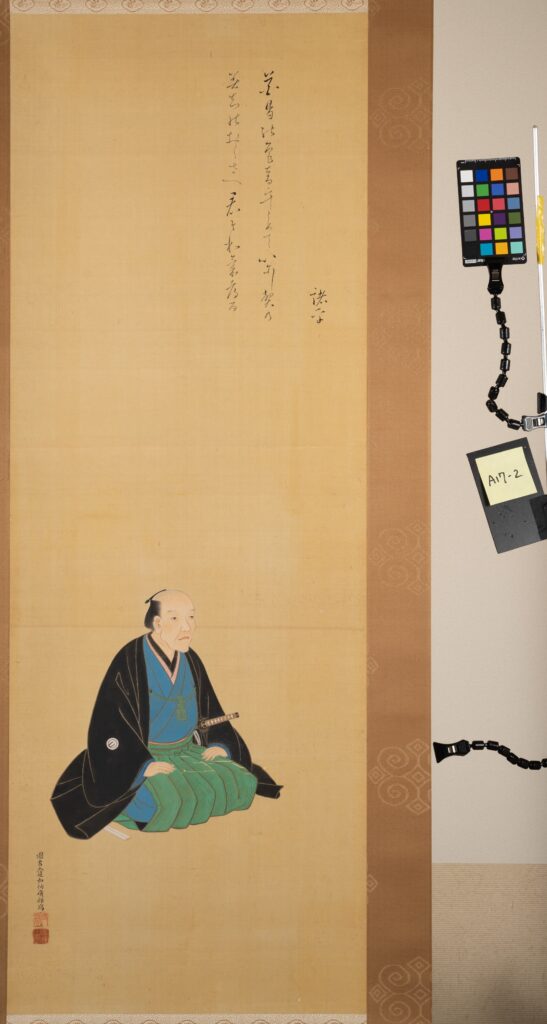

画像に描かれた春足

①春足像 軸

諸平

花鳥の 色音をとめて いにしへの

みちのおくさへ 君そわけたる

広輝画

*とめて とむ(尋む、求む、覓む)尋ね求める。さがす。(旺古)

*わけたる わく 判断する。理解する。(旺古)

*花鳥風月(風雅)の真髄を求めて古学の道の奥までもあなたは分け入ったことだ。(山の奥深く分け入る になぞらえて 学問の奥まで極める をかける)

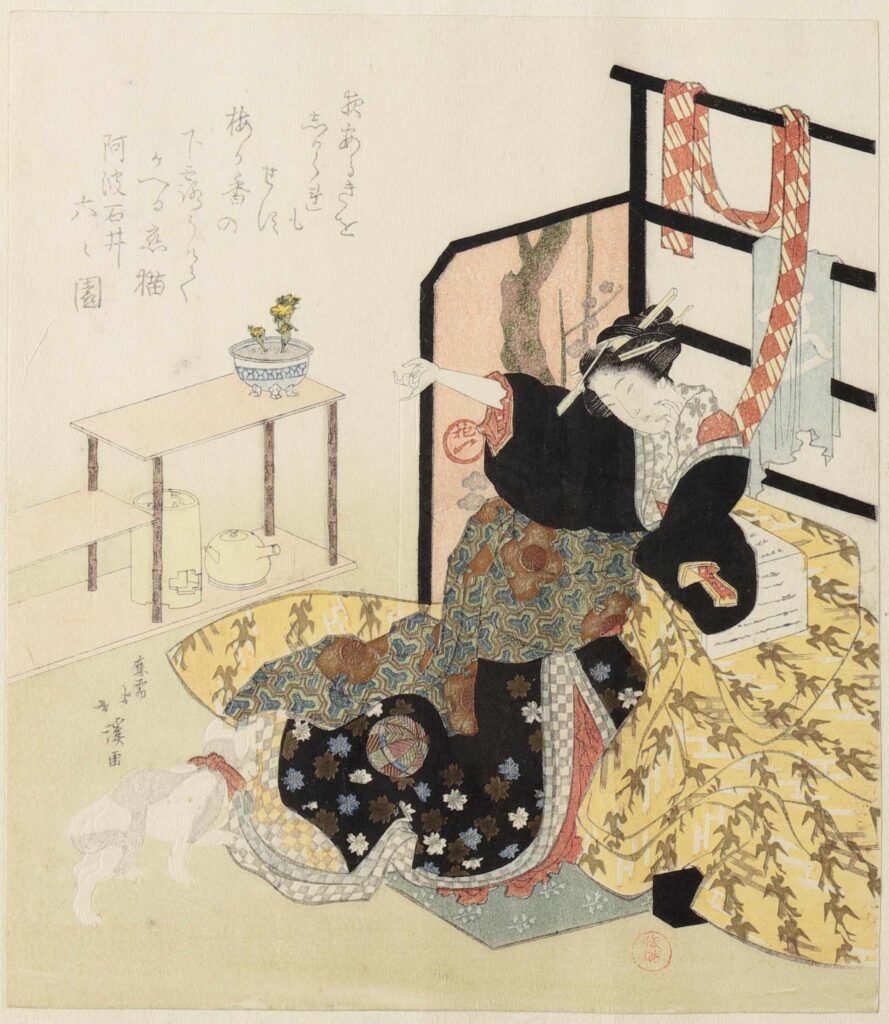

②文政2年春興帖

(出板は1年遅れの文政3年)

これも又 年代記にや しるしなん

星をふらする 梅の下風

*年代記 歴史上の事件を年代順に記録したもの。(日本国大)

*これ(下の七・七)もまた歴史書に記録されることだろう。まるで星でもふらせてい るように梅の花を散らせている下吹く風よ。

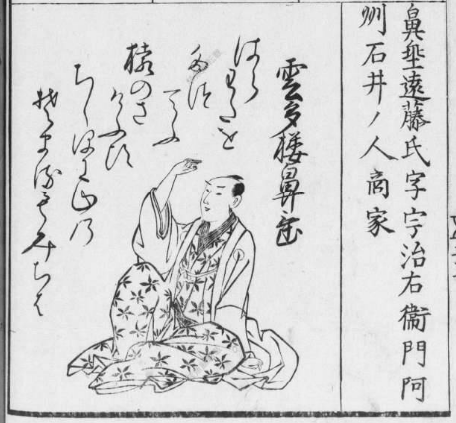

③狂歌作者部類

鼻垂遠藤氏宇治右衛門阿州石井の人商家

雲多楼鼻垂

はらわたを たつてふ猿の さけふころ

ちしほに山の そまるもみちは

*はらわたをたつてふ 腸を断つと言われている 古来漢詩には秋風に叫ぶ猿の声に悲痛な心を託したものが多い。

*古来、断腸の思いがするものと言われる猿が叫ぶ頃(秋)、真っ赤な血潮に染まる山の紅葉葉だなあ。

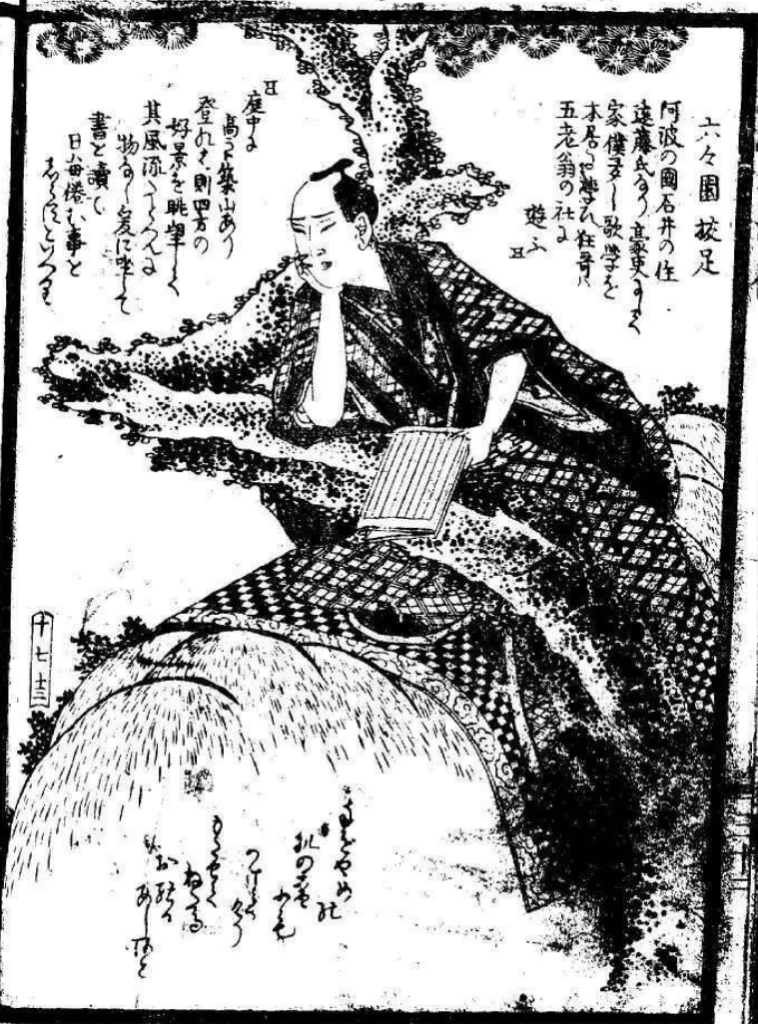

④狂歌水滸伝

六々園抜足 阿波の国石井の住

遠藤氏豪吏にて家僕多し。

歌学を本居に学び狂歌は五翁の社に遊ぶ

庭中に築山あり。登れは則四方の好景を眺望して

其風流たとへんに物なし。

爰に座して書を読て日毎倦む事をしらすといへり。

たをやめの肌の雪にもつけてけり

もたせて寝たるおのかあしあと

*たをやめ かよわい女性。しなやかなやさしい女性。(旺古)

*たをやかな乙女の肌の雪(白い肌の比喩)につけてしまったなあ。夕べ彼女に持たせて寝てしまった自分の足跡を。

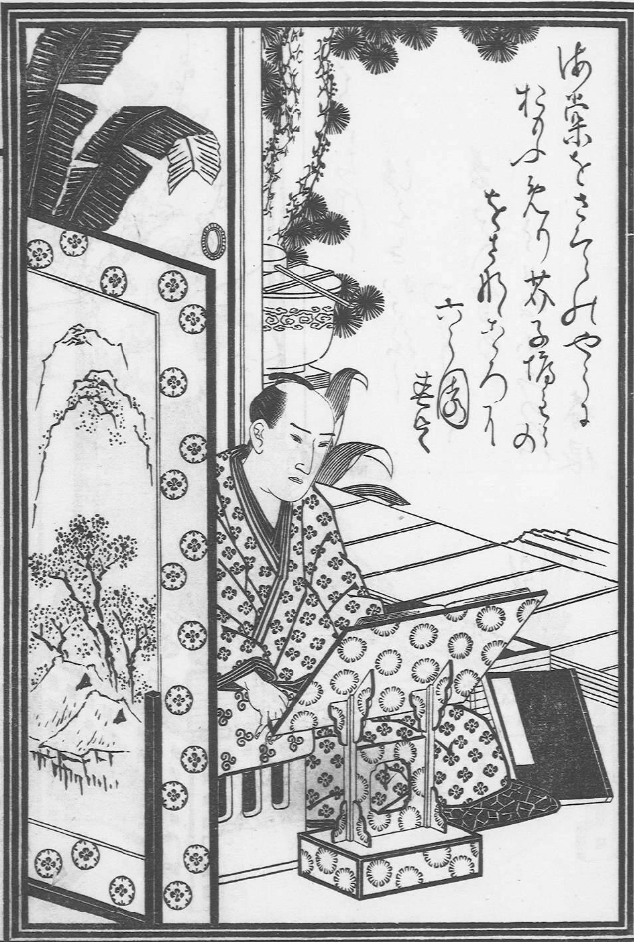

⑤狂歌阿淡百人一首

海棠をさくらのやうにおもふめり

芥子坊主らのをさなごころに

六々園春足

*海棠 海棠さくら バラ科の落葉低木(日本国大)

*海棠を本物のさくらのように勘違いしているようだ。つまらない坊主の幼稚な心に。

⑥乙亥春興帖阿波六々園

阿波 六々園

十五ゝ

源氏なる若菜つむころ鞠よりも

風にくるへるから猫柳

*源氏なる若菜 『源氏物語』若菜上「三月の末、六条の院の蹴鞠に加わった柏木は、たまたま御簾の外れから、今も心を寄せる女三の宮の姿を垣間見てわが恋の叶えられるしるしかと思い乱れるのであった」(新潮日本古典文学集成『源氏物語』)が下敷き。

*源氏物語の若菜じゃないが、若菜つむころ(早春)、鞠じゃなく、風にたわむれている唐猫じゃない、猫柳だなあ。

⑦春興帖阿波六々園

よあるきをしかられもせす梅か香の

下露うけてかへる恋猫

阿波 石井 六々園

*夜毎の(女あさりの)夜歩きを(ご主人さまに)叱られもせず、梅の香りがたっぷりしみこんだ夜露をうけて堂々と帰ってきた恋猫よ。

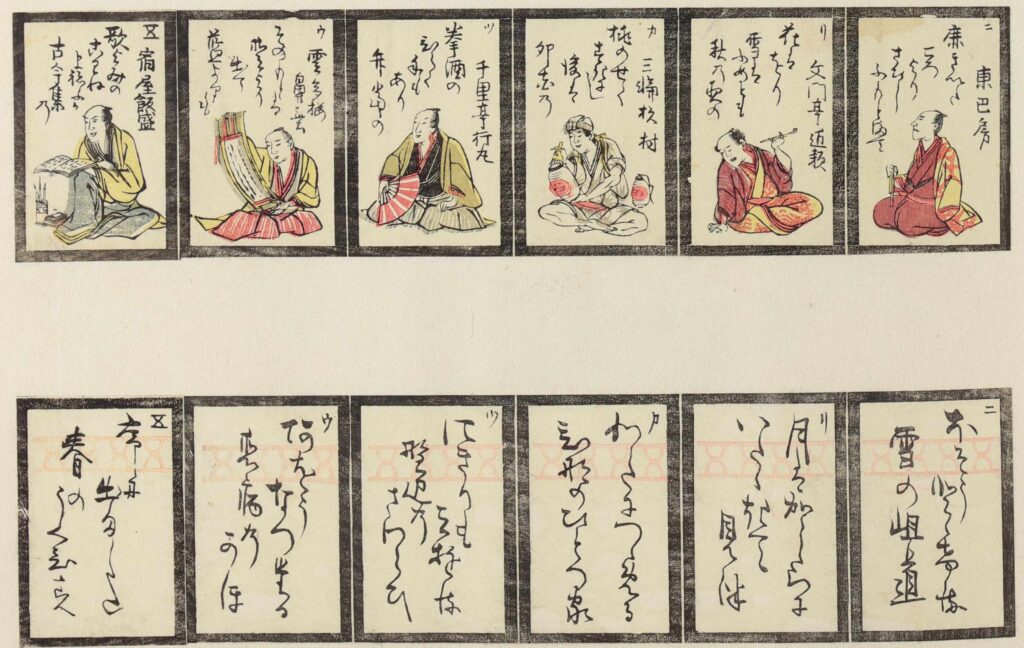

⑧狂歌歌歌留多

読み札 ウ 雲多楼鼻垂 そのもとは愛より出て藍よりも

取り札 ウ あをうなつたる恋病のかほ

*そのもとは その事の起こりは。初めは。

*「青取之於藍而青於藍」(荀子、勧学)に基づく。

*事の起こりはあの娘(こ)が好きになったばかりに(今では)元の藍よりも青くなってしまった恋病(わずらい)の顔よ。

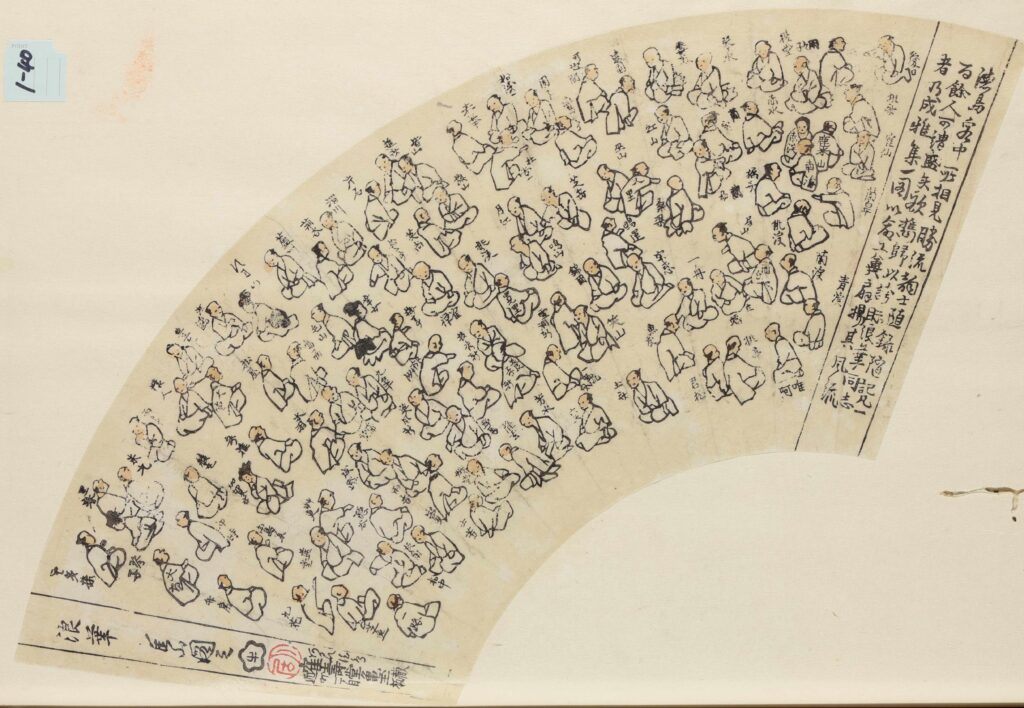

⑨徳島狂歌人群像図

左上

春足の狂歌

どういう形で残っているか?

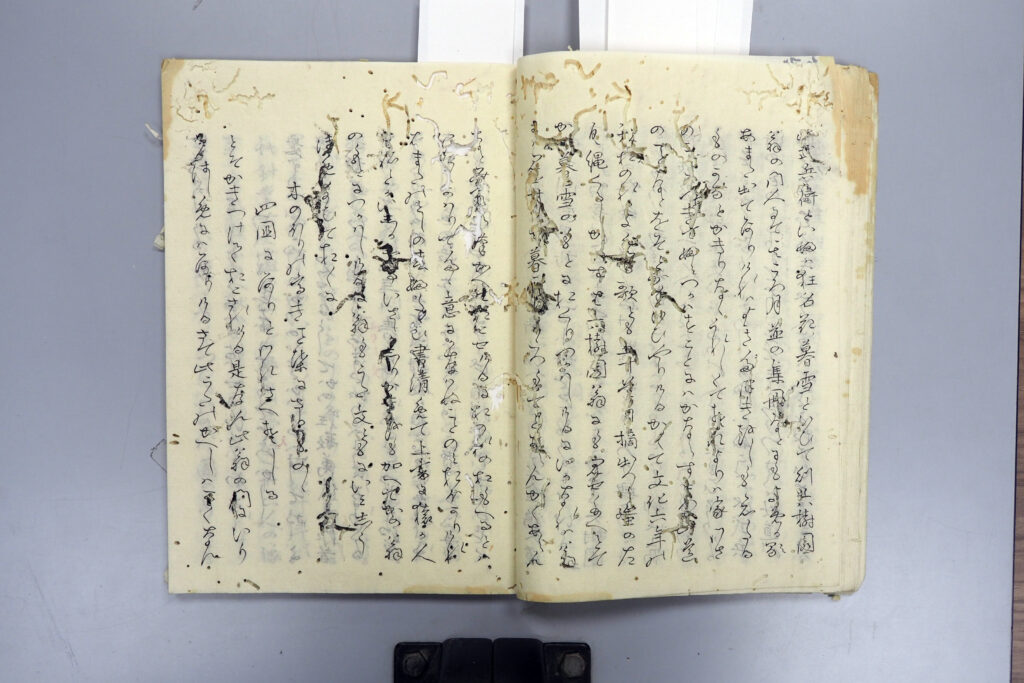

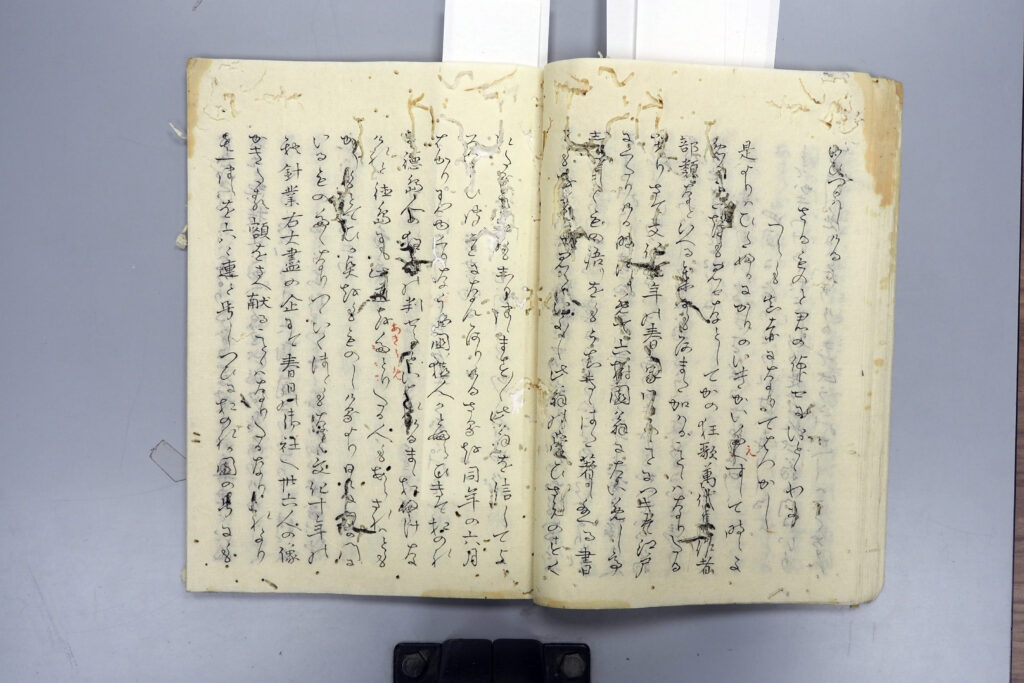

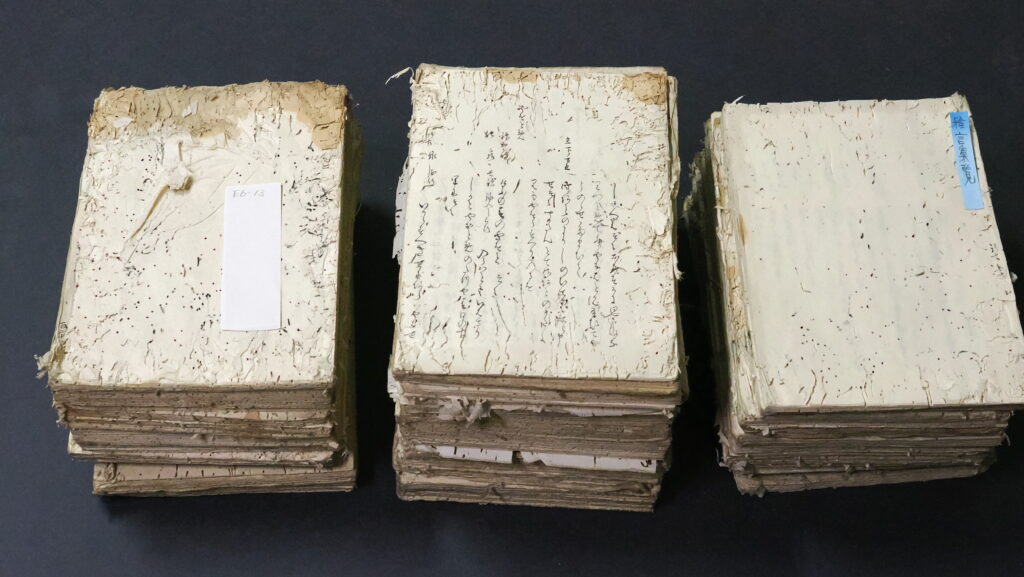

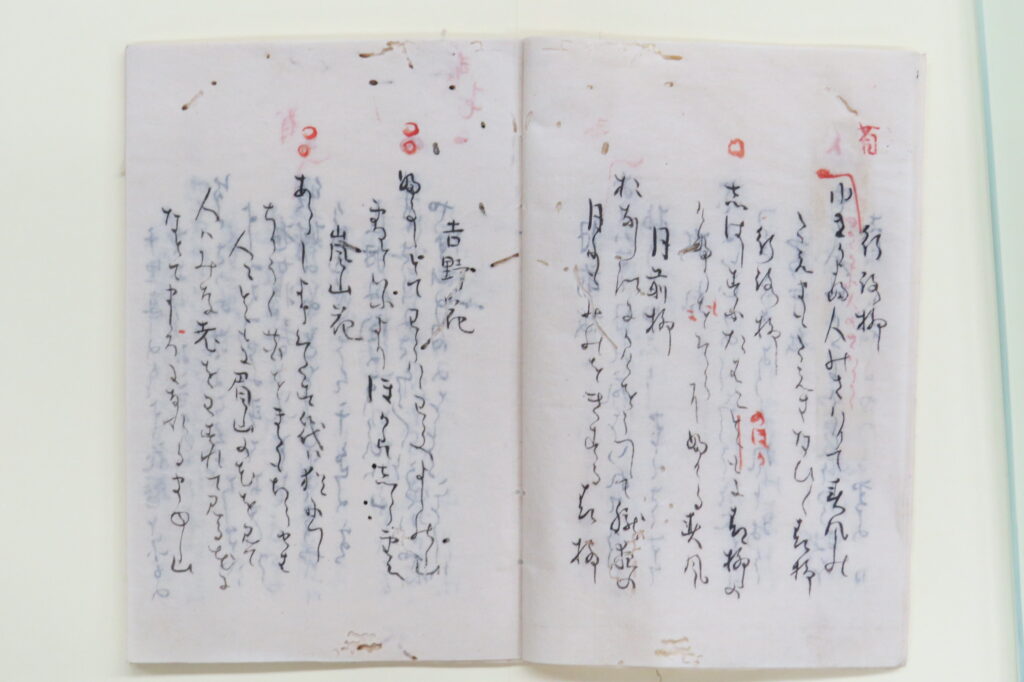

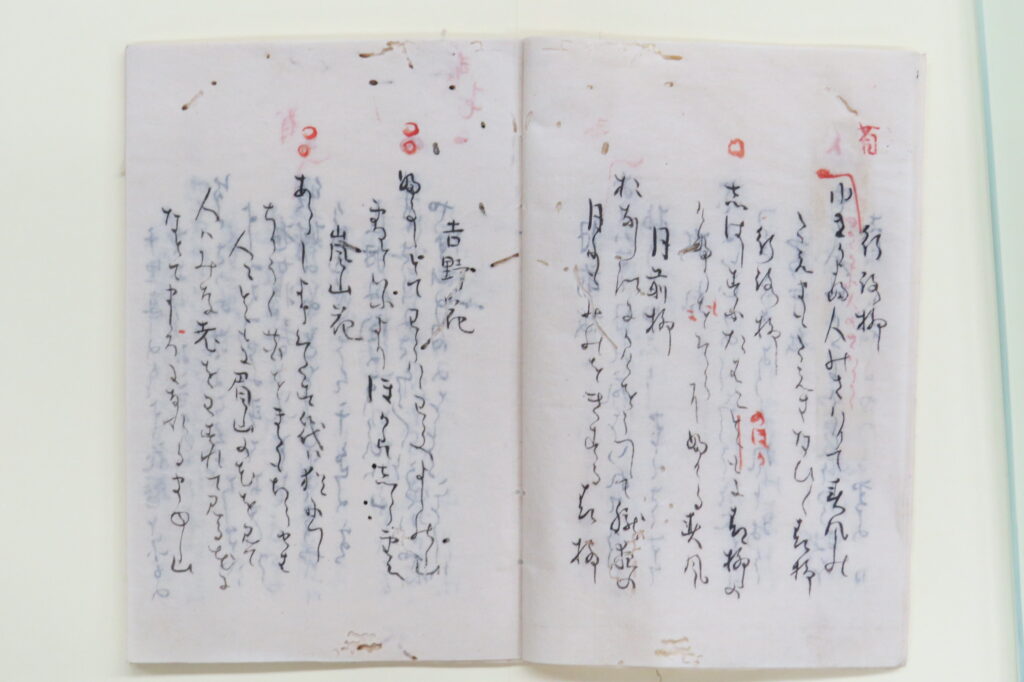

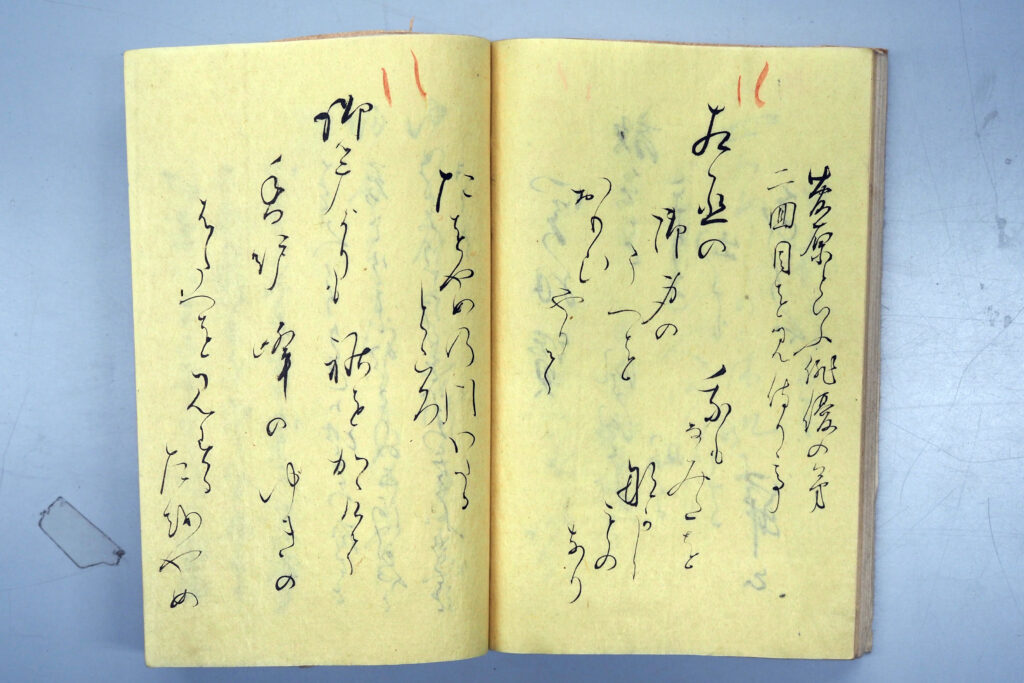

・春足狂歌百首(書冊)

・誹諧歌五十首(書冊)

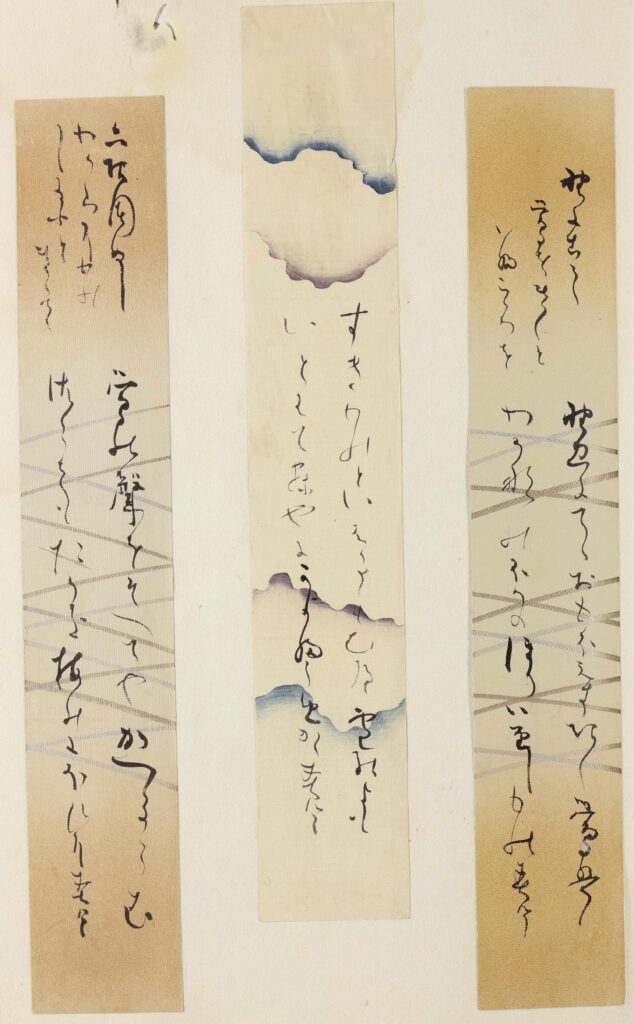

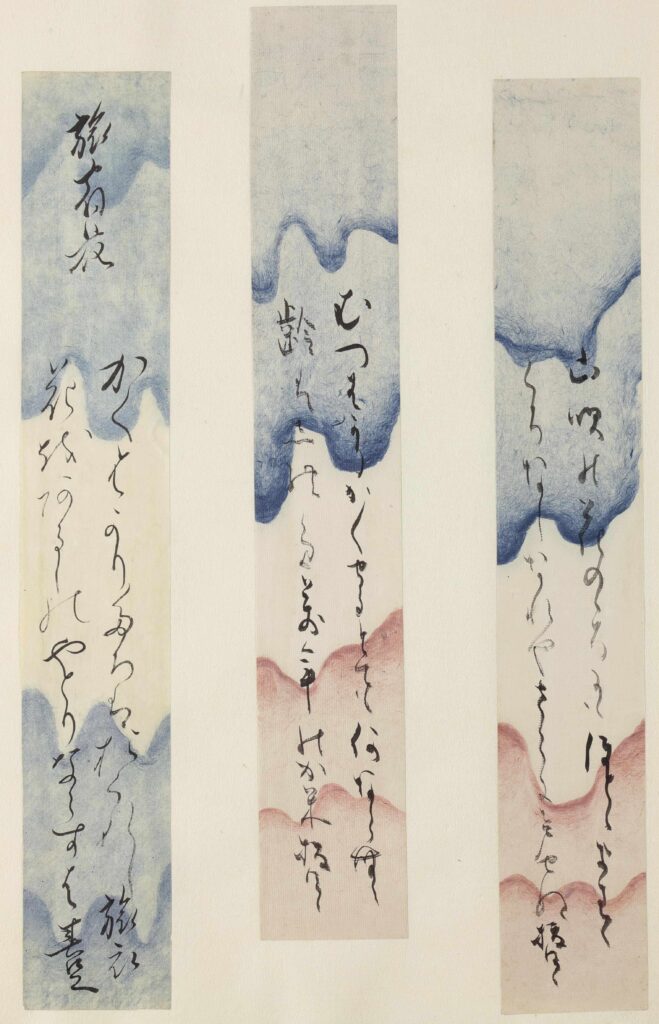

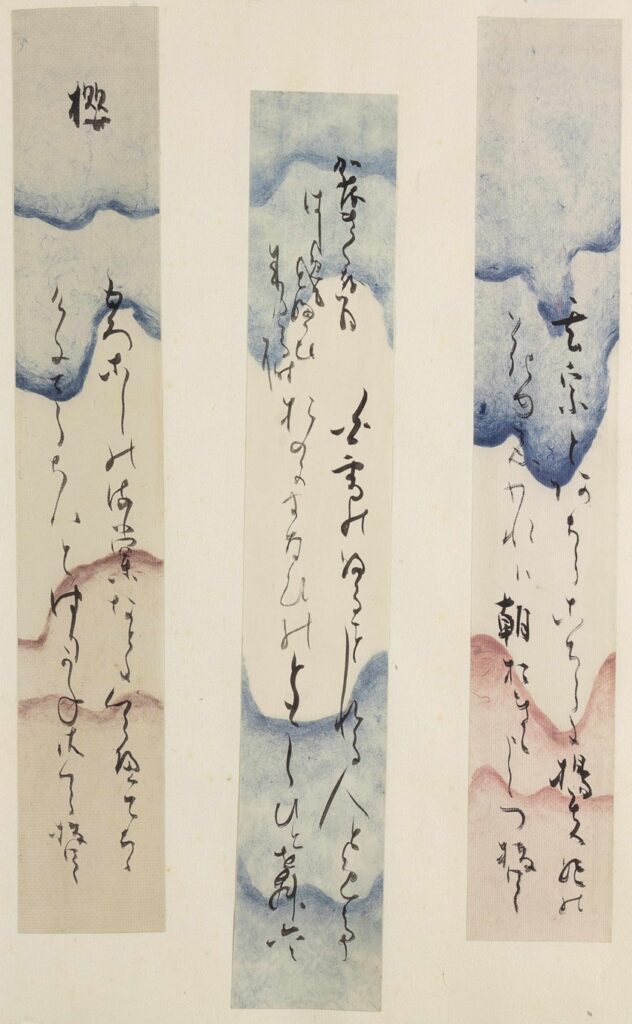

・短冊

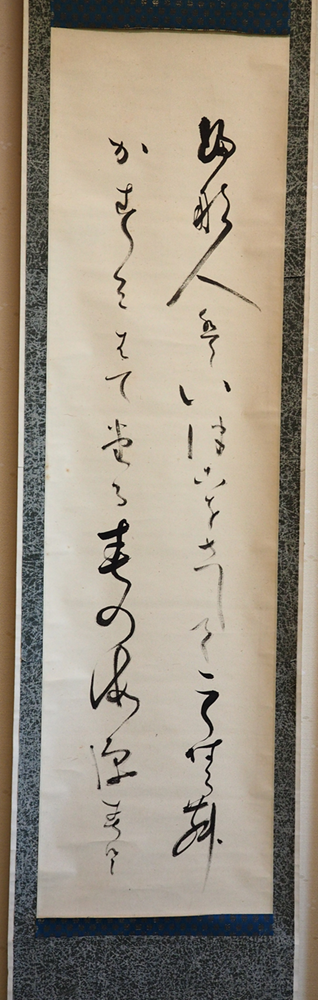

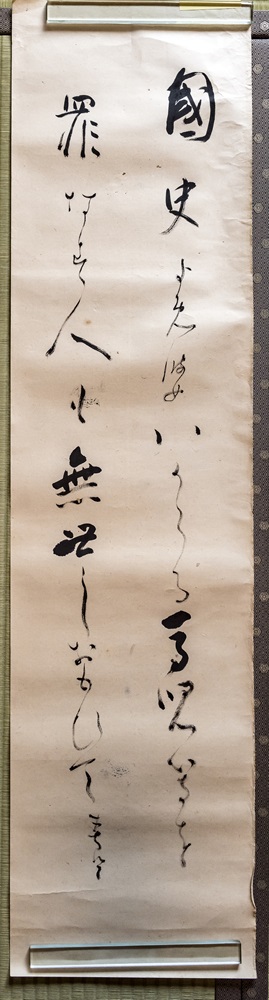

・軸

・翻刻「吉原十二時」「万代狂歌集」

・書き物(軸にするつもりだったか?)

全部で500首くらい残っている。

春足の狂歌①

嵐山花

あらしよりくたす筏は猶にくし

ちりうく花をまたもちらせは

*嵐山から下らせる筏は嵐(山から吹き下ろす風)よりももっと憎い。一旦散って川面で再び満開となった散り浮く桜の花をまたも散らせてしまうから。

春足の狂歌②

人々とともに眉山の花を見て

人ハみな老をわすれて見る花に

なとてましろになれるまゆ山

*他の人は老いも忘れて桜を見ているのにどうして眉山(まゆやま)だけは眉を真っ白にして年老いているのか。(眉山が桜の満開となり白くなっている様子を眉が白くなる→老いる としゃれた。)

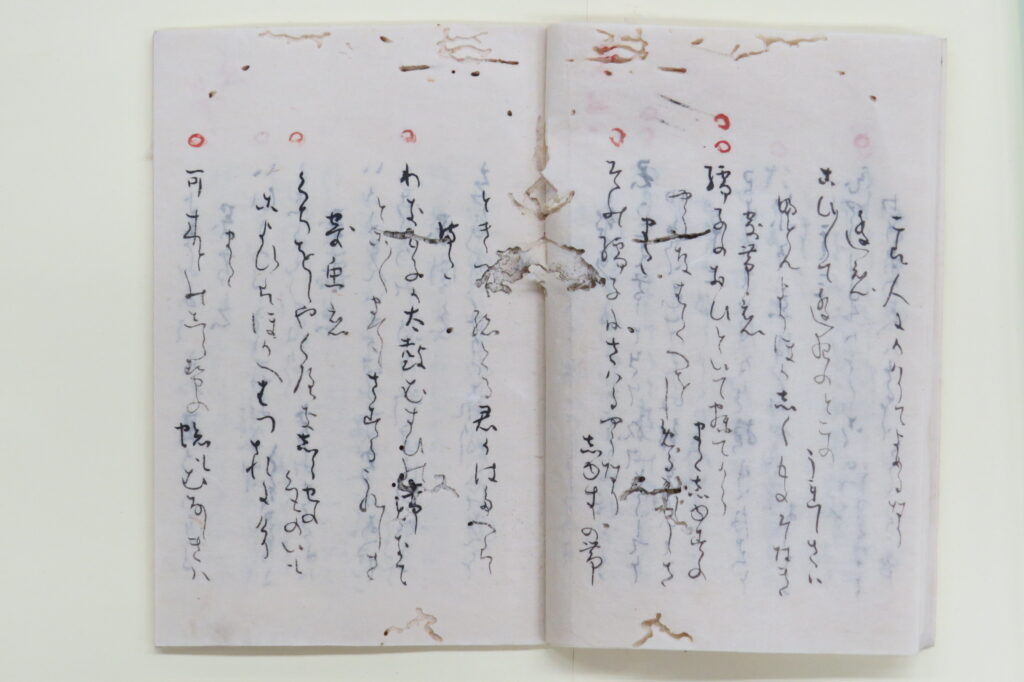

春足の狂歌③

寄帯恋

繻子のおびとひて寝てからまたしゅすの

やうなはたへをしめるうれしさ

*繻子 織物三原組織の一つ。三原組織の中では最もなめらかで光沢がある。

*彼女の繻子織りの帯をほどいて寝て、再び繻子織りのようななめらかな肌をぎゅっと抱きしめる幸せ。たまんない!

春足の狂歌④

桜狩

たんさくの其大鷹を手にすへて

さくらかりゆく春の宮人

*大鷹 大きい鷹に大高(檀紙)を掛けるか。檀紙は「縮緬状の皺を有する厚手の紙。大高ではシボを施す。主として包装、文書、表具などに用いられる」(Echizenn-washi,com)

*(和歌を詠もうと)大鷹ならぬ短冊用の大高檀紙を手に据えて、桜狩りをしている春の宮廷人よ。

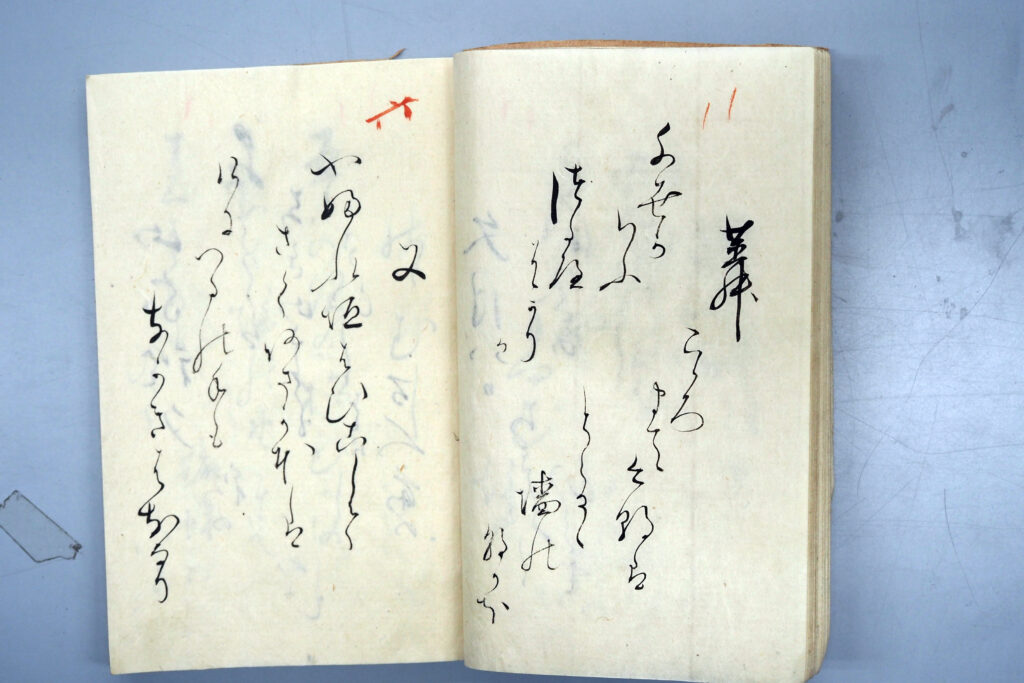

春足の狂歌⑤

あさがほ(シュンの字 16画)

千世かいふつるへはかりかこゝろまて

今朝はとらるゝ牆の朝顔

*千世 正しくは(加賀の)千代(1703-1775)俳人。法名は千代、千代尼とも。「朝顔につるへとられてもらひ水」が有名。(Wiki)

*加賀の千代女が言う「つるべ」ばかりか、私は心まですっかりとられて(うばわれて)しまったことだ。今朝、この垣根に這いかかった朝顔によって。

春足の狂歌⑥

たをやめの川わたるところ

御簾よりもすそをかゝけて高炉峰の

ゆきのはたへを見するたをやめ

*たをやめ ④参照。

*高炉峰のゆき 「遺愛寺鐘欹枕聴 香炉峰雪撥簾看(白居易)」による。

*御簾(すだれ)ではなく、(着物の)すそをたかくかかげて(まくりあげて)(高炉峰の雪ではないが)雪のような白いお肌をみせてくれるたおやかな乙女達よ。(久米の仙人もころげ落ちそう)

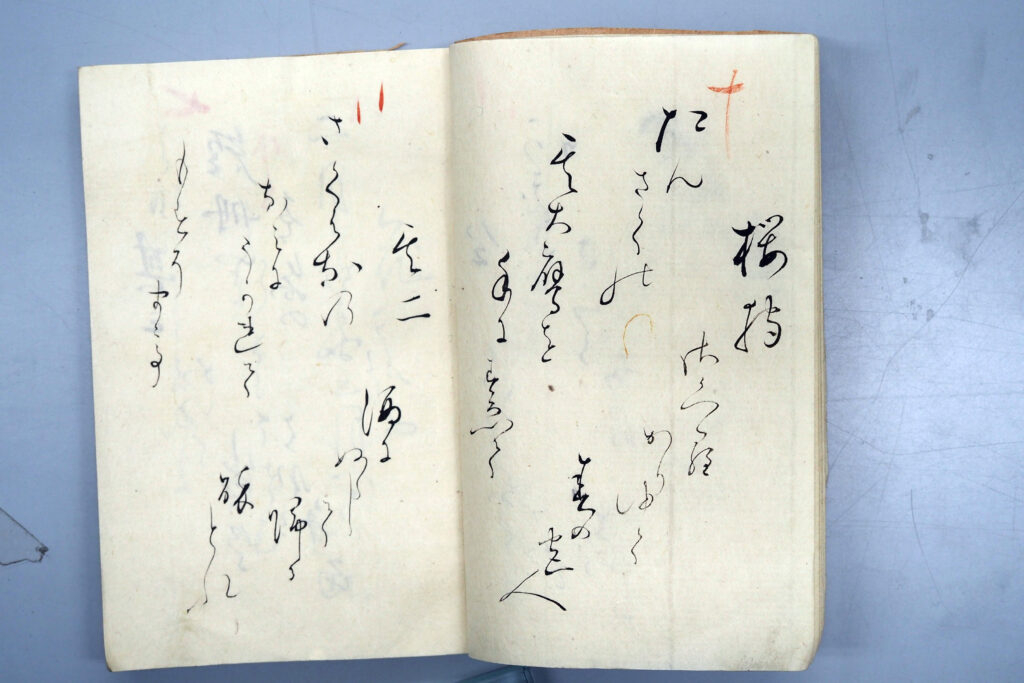

春足の狂歌⑦

すきものといはるゝもむへ雪の夜も

いとはて寝やにかよふうめかゝ

*「好色者」と言われるのも無理のないことだ。(誰でも外出をいやがる)雪の夜をもいとわず、せっせと(女の)寝屋に通ってくる梅の香りよ。

春足の狂歌⑧

旅宿花

かくはかりたちはおくれし旅衣

花をあるしのやとりならすは

*たちはおくれし 「発ちは送れじ」(出発が遅れなかっただろう)

*あるし 主(主人として客をもてななすこと)

*こんなにも出発が遅れはしなかっただろうよ。もし(夕べの宿りの主が桜でなかったならば・・・・)

*「行き暮れて木の下陰を宿とせば花やこのひの主ならまし」(平忠度 平家物語)を踏まえる。

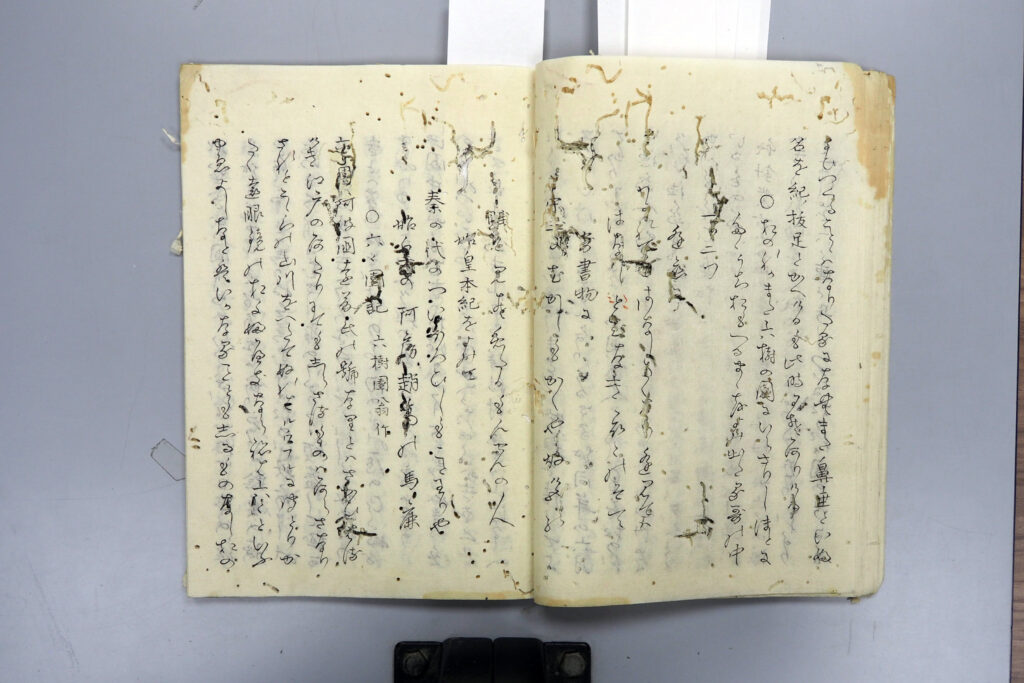

春足の狂歌⑨

始皇本紀をよみて

秦の代のつひほろひしもことはりや

始皇の阿房超高の馬鹿

*始皇の阿房宮 秦の始皇帝が現在の阿房宮村に建設した豪壮な宮殿。

*趙高の馬鹿 秦の二世皇帝・故亥に仕える宦官・趙高が、鹿を馬と偽った故事(史記「指鹿為馬(鹿を指して馬となす)」に基づく。

*秦王朝がついに滅んだのも道理だなあ。始皇の阿房(あほう)と趙高の馬鹿(ばか)がそろっていたのだから・・・

春足の狂歌⑩

(石井警察署前地蔵台座)

日は入りぬ月はまた出ぬ闇の夜の

六つのちまたに君のみそ立つ

*六つ 暮れ六つ(午後六時ごろ)と六つ(に分かれたちまた)を掛ける。

*ちまた 道の分かれる所。つじ(旺古)

*日はとっぷりと暮れてしまった。月はまだ出ない。真っ暗闇の夜の辻に君(あなた)だけがぽつんと一人で立っている。

春足狂歌の特徴

・鋭い機知に溢れている

・古典・古事に出てくる話(故事)を違った角度からみて笑いのめす。

・高尚なるものを卑近な(俗な)ものへひきずりおろす。

・卑近な話題を雅びな(風流な)言葉を交えて歌う。

・和歌の修辞(仕掛け、工夫)をこらす。

・口調がいい。(和歌で鍛えている)

(四方赤良、宿屋飯盛等、江戸の一流狂歌師と肩を並べる力量を持っている狂歌師。)

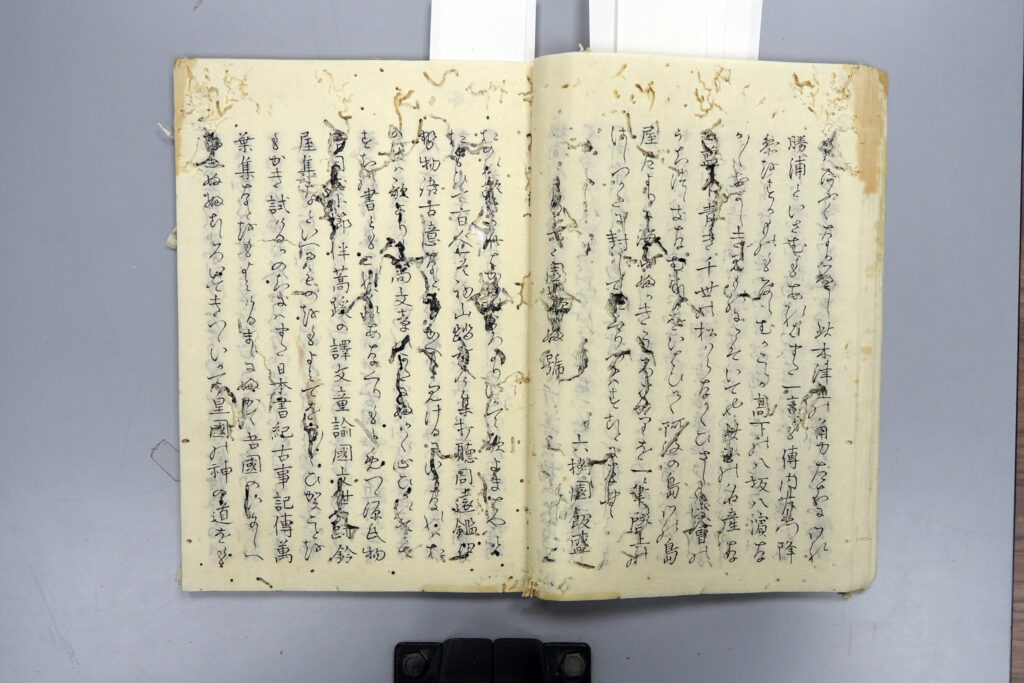

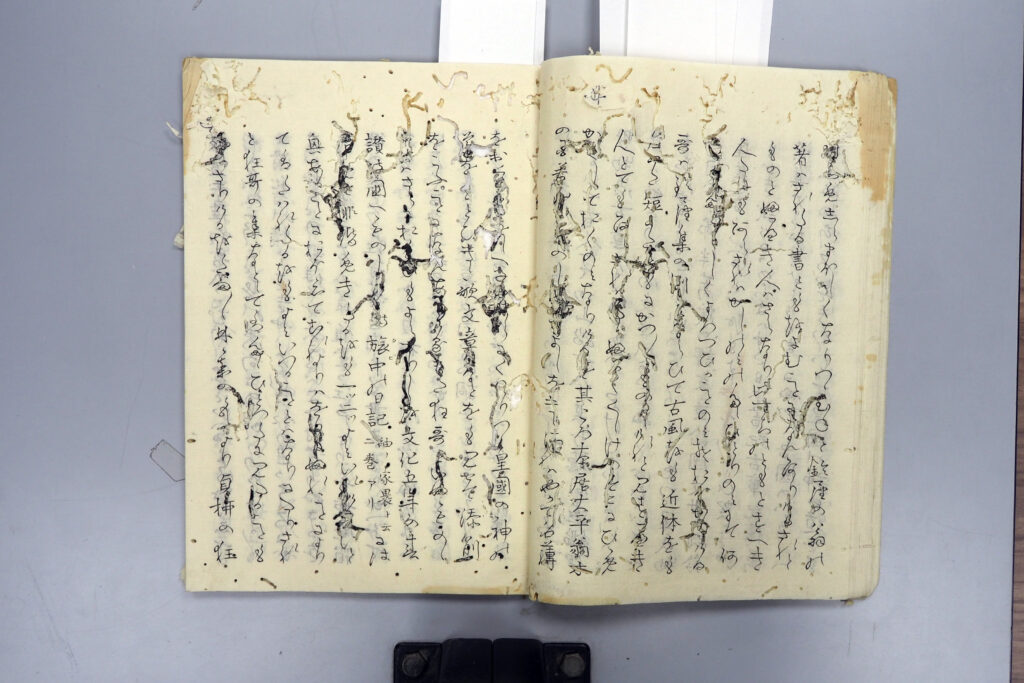

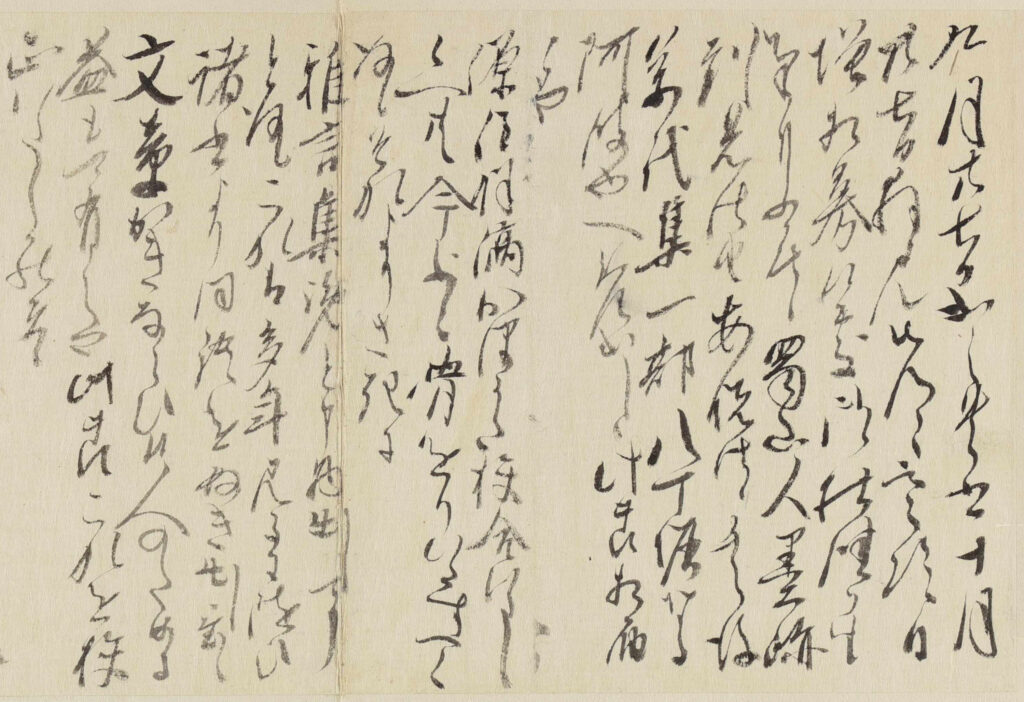

春足の文章

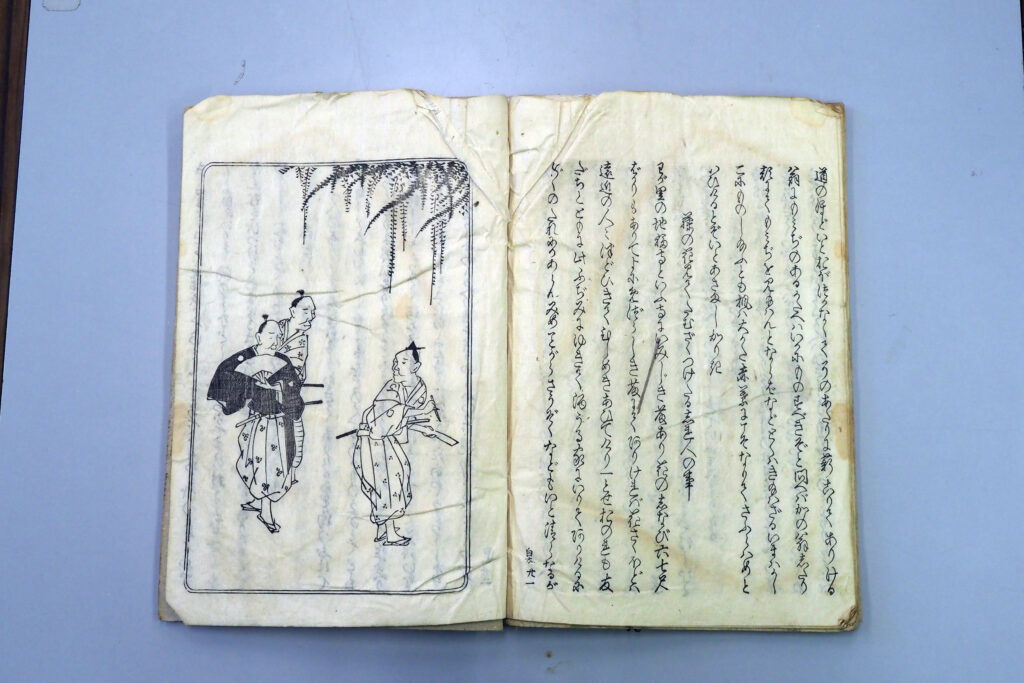

白痴物語(文政十一年)

菊池五山漢文序(3-11-1)

六樹園 和文序(3-10-3)

巻之上「何かし藤の花を見てたむざくつけたる事」

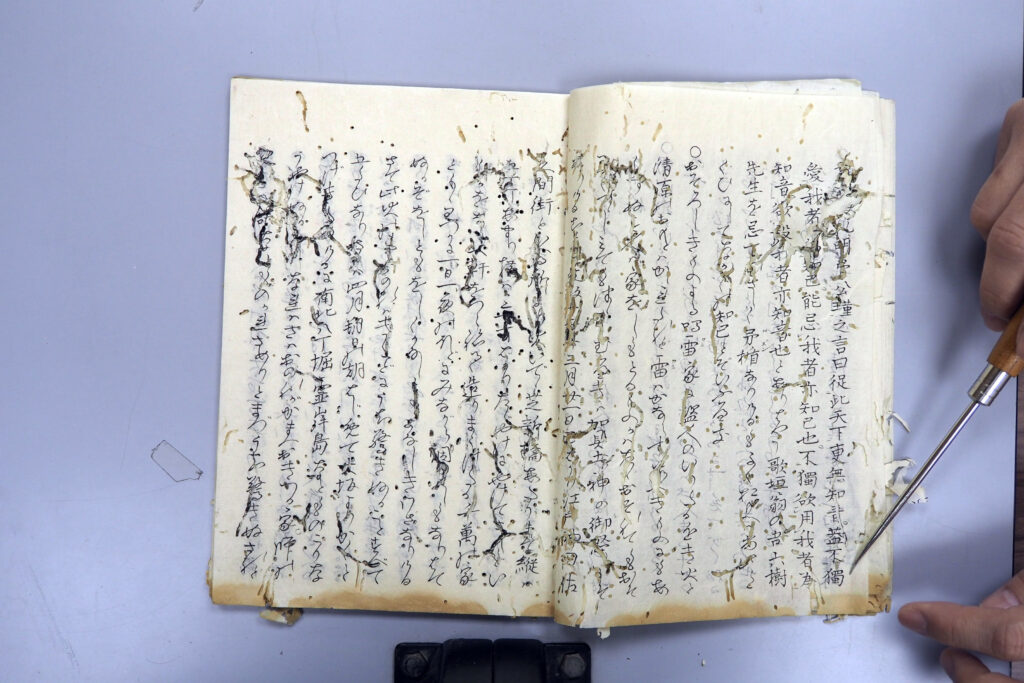

○何かし藤の花を見てたむざくつけたる事

わが里の地福寺といふ寺に、いみじき藤あり。花の長さ六尺ばかりもありて、よにめづらしき藤にてありければ、花さくほどは、遠近(をちこち)の人々つどひきて、ひしめきあひてけり。一とせ、おのれも友だちとともに、此藤ミに行て、酒うる家にしりかけてありけるに、いづくの誰にかあらん、みめことがら、さうぞくなども、いと清らかなるがきたりて、同じ家にいりて、酒のミなどしけるが、しばしありて、かの藤に、たむざくを結びつけてゆきぬ。されバよ、みやびこのむ人にはありけりと、いとゆかしくおぼえて、たちよりて、かのたむざくをミれば、

これハこれハとばかり花のよし野山

といふ人のしりたる句を、さながら書てありけるにぞ、胸つぶれて、あさましくハおぼえし。世にハををこの人もあるものかなとて、友だちとゝもに笑ひをりけるに、とばかりありて、かの人、いきまきてかへりきぬ。あるじうちミて、何をかわすれてはゆき給へるととへば、いな、さることにははべらず。さきのたんざくに、いミじきあやまちしてさふらふままに、かくかへりきてさふらふなり。いで、硯かし給へとて、やがて筆をとりて、かきかへつゝ、さきのたびの御句も、よのつねにはおぼえ侍らぬを、またいかなるところをか直させ給ひたる。いでミせ給へとて、立よりてミはべれば、よしの山といへるを、藤の棚とあらためてありけるにぞ、えたへで、一どに、はとわらひあへりける。

コメント